注冊新用戶

注冊新用戶

修改密碼

走進古村落,體驗徽州文化

4月7日至17日,藝術教育學院設計基礎部的921名學生前往黃山地區的西遞和屏山等徽州傳統村落,進行藝術實踐活動。這次活動旨在引導學生深入田野,感受傳統文化,思考人與自然的關系,為文化傳承和藝術創新打下基礎。

湖美師生在雨中參觀宏村

調研分為西遞組和屏山組,學生在教師指導下根據興趣展開調研。他們通過寫生、攝影、訪談等方式,探尋地方文化歷史記憶和徽州人民的生活智慧,深入了解古村落的空間建構、建筑樣式和雕刻裝飾。

藝術教育學院院長王靈毅指導學生

為豐富調研成果,教師團隊組織了參觀經典建筑、文化演講和課程講座等活動。學生們在導游和文化學者的講解下,了解了徽州文化的歷史背景和藝術形式的形成。

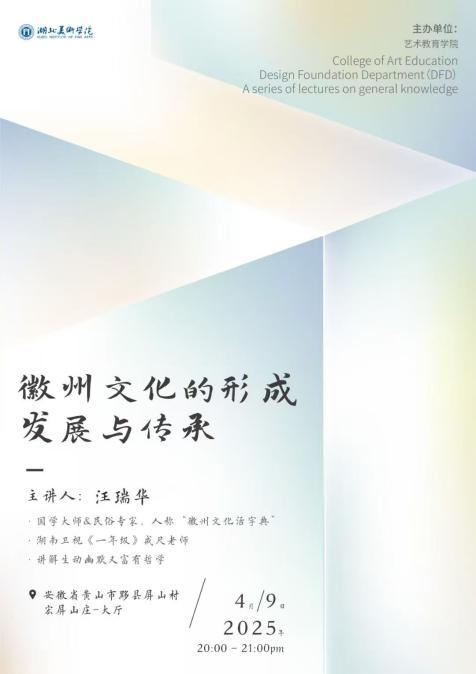

汪瑞華專家講座海報

汪瑞華專家講座現場

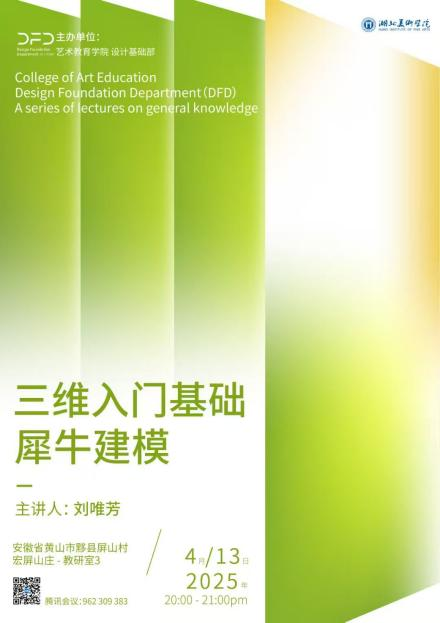

劉唯芳老師講座海報

走讀徽州文化,賦能傳統村落

本次調研主題為“走讀徽州文化,賦能傳統村落”。湖美師生對徽派“三雕”進行了考察,記錄了古建構件上的吉祥紋樣,并體驗了徽墨制作、徽州剪紙等傳統技藝。

帶隊教師王靈毅教授表示,徽派建筑和村落布局的智慧是鄉村振興的寶貴資源。團隊關注古村“水口園林”與現代景觀設計的共通性,為生態保護與旅游開發提供傳統智慧支撐。

以屏山隊為例,湖美師生為屏山村發展定制解決方案,提出“文化IP轉化”與“文旅融合升級”,通過文創設計和數字賦能提升游客體驗。

展覽賦能:在地實踐書寫文化新章

4月17日,“徽風楚韻繪新章”調研成果展在黟縣屏山村舒氏祠堂開幕。展覽呈現了34個班級師生在徽州古村落的藝術實踐成果。

“徽風楚韻繪新章”在地展現場

展覽以“在地性”為核心理念,將舒氏祠堂轉化為藝術展場,師生將藝術實踐成果融入古建空間,傳統與現代藝術形成對話。

開幕式上,藝術教育學院副院長周灝強調展覽是教學改革的實踐延伸。教師代表段巖教授分享教學心得,設計基礎部主任代磊詳解教學模式如何激發創新思維。學生代表朱宇萱等分享調研感悟,當地堂主評價展覽為古村注入年輕活力。

展出現場,傳統與現代的創造性轉化引發熱議。部分作品將在五月在武漢校本部專題展出,推動“藝術賦能鄉村振興”落地生根。

創新教學,師生共研

為期12天的課外調研活動令大家印象深刻,收獲滿滿。藝術教育學院院長、學生代表和設計基礎部主任分享了調研心得。

藝術教育學院院長王靈毅:

同學們帶著藝術初心和設計使命來到徽州,這是一次“行走大地”的鮮活實踐。實踐有三個目的:一是“關注生活”,在日常生活中尋找靈感;二是“目標導向”,通過實地調查驗證跨學科課程目標;三是“行走即課堂”,拓寬人才培養的時空維度,突破傳統教學邊界,實現生態化的人才培養。

學生代表張智涵:

在安徽屏山、西遞、宏村的兩周調研里,我觸摸到了傳統建筑與生活美學的肌理。我開始意識到,設計不是孤立的造型游戲,而是文化與功能的共生。這段沉浸式的調研經歷,打開了我對傳統建筑的立體認知,讓我明白,真正的設計靈感,永遠生長在土地與人的對話里。

設計基礎部主任代磊:

本次調研課通過“文獻收集—在地調研—文創衍生”的三維教學模式,帶領學生深入古村落和自然人文景觀,解構徽派建筑的空間與生態智慧。課程強調具身體驗與在地感知,引導學生通過文創設計,將傳統禮制隱喻轉化為創新產品。

安徽調研讓我們收獲豐富。同學們深入探訪文物、古跡、建筑,感受傳統歷史文化的傳承精神。通過多種方式,我們收集了大量珍貴視覺資料。希望調研讓同學們明白,歷史文化需用心感受和傳承。未來,將用所學知識為文化傳承貢獻力量。

此次調研是湖北美術學院“課程思政+實踐教學”的重要探索,既讓學生深化對中華優秀傳統文化的認知,也為鄉村振興注入了藝術創新力量。部分優秀設計方案將與當地政府對接,推動成果落地,實現“把論文寫在祖國大地上”。

編輯:葉淑君