注冊新用戶

注冊新用戶

修改密碼

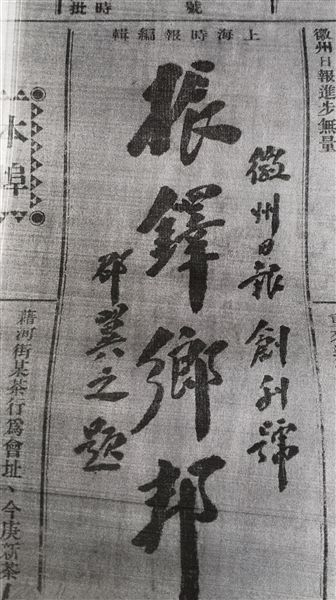

邵翼之為創刊號題字

徽州地處皖南崇山峻嶺間,重重疊疊的山巒把外面的世界阻隔著,孕育了一個極具典型傳統社會的封閉區域。

當時間進入20世紀30年代,國際風云變化國內錯綜復雜的局勢,觸動了這塊僵硬的土地,徽州,也開始艱難地向現代社會轉型。在徽州社會發展的進程中,那些在外艱難經營但頗有學識的徽商,依舊不忘惠及鄉梓的傳統,自覺地擔負起了推動故鄉建設的責任,他們試圖通過自己的努力與探索,應對徽州社會轉型發展過程中出現的問題和變故,引導徽州社會良性地向前發展。這時候,幾個有進步文化理念的旅外徽商行動了,他們在屯溪籌辦了徽州地區第一份最具影響力的地方性報紙——《徽州日報》。

民國時期《徽州日報》的創刊發行,在徽州社會發展的歷程中,是一件載入史冊的事件。

在1998年黃山書社出版發行的《黃山市報業志》中,說《徽州日報》是“……滬、杭、寧、蘇等地旅外徽商資助下集股經營的報紙。創刊初期于右任題寫報名,聘上海《晨報》《申報》等新聞界的徽人曹志功、馬崇金、邵翼之、朱茉莉為名譽指導。《新聞報》余空我為名譽總編輯……”

《黃山市屯溪區志》(2012版)這樣描述:“《徽州日報》于民國21年(1932年)10月10日,在屯溪創刊,對開4版,由歙縣人畢卓君倡辦,滬、寧、杭、蘇等地旅外徽商資助集股經營,首任董事長是同濟大學畢業的在滬徽州人章錫騏,首任社長是富商曹霆聲,經理兼主筆畢卓君……由社會各界主編的文學副刊每年有10種之多,以服務于不同層面讀者。報紙于1949年4月屯溪解放時終刊,歷時17年。”

民國時期《徽州日報》是當時徽州地方報紙中發行面最廣的一份報紙,“創刊以后,即向國內外發行,上海、杭州、南京、蘇州、鎮江、武漢、北平、嚴州、金華、九江、景德鎮、長沙、安慶、蕪湖等22個大中商埠,均有徽州旅外同鄉會幫助設立的分館或代派處銷售報紙,并由報館發行部門直接為歐美及日本等國外寄發報紙,幾乎是徽商足跡所到之處均見有此報。當年倫敦舉辦世界報紙展覽會,也有《徽州日報》陳列其中。”(《黃山市報業志》)

作為民國時期徽州地區出現較早、影響力較大,并且有一定代表性的報紙,《徽州日報》在徽州新聞史和社會史研究上都占有重要的地位。相關資料在對其經營性質、組成結構、欄目、內容、發行及職務任免等都有較詳盡的記載,然對創辦人的描述只是“由歙縣人畢卓君倡辦,滬、寧、杭、蘇等地旅外徽商資助集股經營”。那么,除畢卓君倡辦、章錫騏與曹霆聲分擔首任董事長和首任社長外,“滬、寧、杭、蘇等地旅外徽商”所指為誰呢?他們僅僅是資助集股呢還是參與到《徽州日報》的創辦呢?諸多疑惑,無從查考。

最近,一個偶然的機會,筆者見到一段類似于家書的手寫文字:“秋后與里人卓君、石門坑王君會川、忠堡章君錫騏、休人吳君菊仙,集資在屯溪創設新徽印書館,兼發行徽州日報。徽州之有報新聞紙應以此為鎬矢。于雙十節創刊問世。未經三月,營業茂美,方期日新月異,不負初衷。”

這些文字是誰寫的,寫作者與民國時期的《徽州日報》又有什么關聯呢?

幾番周折,我們在南京見到了這段文字寫作者的小兒子畢生成先生。畢生成1936年出生于上海,1944年初和哥哥一起隨母回祖籍歙縣長陔,1955年屯溪中學畢業后考入上海同濟大學,現定居南京。

雖離鄉六十余載,但畢生成骨子里依然浸淫著徽州文化,言談舉止間透出的是老徽州的樣子。聽明我們的來意,畢生成笑著說:“對,這是我父親寫的。家父畢頌堯,又名畢華封。這段文字是家父于1948年書寫的《述與后人知》中關于他參與創辦《徽州日報》的描述。”

談及自己的父親,耄耋之年的畢生成打開了話匣子:父親畢頌堯出生于光緒25年(1899年),歙縣長陔人,1921年畢業于安徽省立第二師范學校(注:今安徽省休寧中學。1912年,胡晉接創設安徽省立第五師范學校,先后易名安徽省立二師、安徽省立第二中學、安徽省立徽州中學)。畢卓君也是長陔人,他與家父畢頌堯是省立第二師范學校的高一班同學。畢業后,家父畢頌堯因國學成績優秀,得以留校任教,后應在滬徽商邀請,赴滬謀職。抵滬后,先入徽人創設的公福隆茶棧,后入仁德永茶棧任職。因國學突出,家父畢頌堯頗受歙縣籍人士在滬開辦的“汪怡記茶莊”的汪爽秋先生青睞,被特聘為其子女的兼職國學老師。

隨著《新青年》等刊物的傳播以及白話文運動的推進,自由、反抗傳統權威等思潮,影響了學生以及普通市民。緊隨其后的五四新文化運動又使民主和科學深入人心,根深蒂固的封建思想漸漸開始瓦解。新文化運動同樣促進了上海的報刊業蓬勃發展,都市里興起了群眾辦報的熱潮,很多青年知識分子、商人紛紛出版報刊,短時間內即涌現了幾百種。身處上海,受新文化熏陶的畢頌堯適應新的思想潮流,兼之此時茶棧停業清理,比較清閑,便積極地融入到了辦報的熱潮中,與滬友協同辦了一個小型三日報刊——《小小報》。

“安徽歙縣人畢卓君,代表徽州家鄉人為辦《徽州日報》奔走于滬、寧、杭、蘇,得到關心桑梓的旅外新聞人和徽商相助,組成了股東會……”(朱世良《民國早期《徽州日報》人與事》),畢頌堯便是這“關心桑梓的旅外新聞人和徽商”之一。民國21年(1932年),有過辦報經驗的畢頌堯從上海回到歙縣長陔,從經驗上、經濟上助此時正思忖著籌辦《徽州日報》的同學、同鄉畢卓君一臂之力。誠如畢頌堯自傳《述與后人知》中所述:“秋后與里人卓君、石門坑王君會川、忠堡章君錫騏、休人吳君菊仙,集資在屯溪創設新徽印書館,兼發行徽州日報。”

在歙縣長陔畢頌堯故居內,畢頌堯的后人拿出了他們珍藏著的一卷民國時期的《徽州日報》,一打開,一張粉紅色的報紙特別醒目,仔細一看,竟然是民國時期《徽州日報》的創刊號!

在創刊號的創刊詞中,《徽州日報》創辦者大力倡導倫理的覺悟:“一直到今天(中華民國二十一年的雙十節),在我們徽州,有許多七八歲的小孩子還在看風水批八字的先生那里受教育念些什么‘甲子乙丑海中金……’和些什么‘天子重英豪……’;有許多六七歲的小女孩還在他那一事不知的母親手里裹那欲成纖纖底小腳;有許多青年還是不務正業,他們唯一的職業是嫖、賭、閑;有許多人的腦子還是像阿Q的腦子,不知國家、不知民族、不知時代、不知人們應該做的事情!”

在創刊號的創刊詞中,他們還大聲疾呼:“中國是徽州一個擴大的影子,若明瞭中國的現狀,和種種國恥的因果,就一定知道天演論并沒有錯告我們。‘礎潤而知雨’,我們不禁底恐懼起來了!我們知道改進徽州即所以改進中國,改進徽州必須開通徽州的民智,而開通民智,則報紙是一個重要的工具。因此,我們就不自量力底創刊徽州日報。”鑒于此,他們闡述了報紙的性質:“一、言論公正。二、介紹新知識。三、有聞必錄、錄必求真。”

民國時期《徽州日報》創辦之初,創辦者便明確了辦報宗旨:“宣揚徽州文化,促進地方建設,溝通地方消息,冀內外徽州人士共同努力創建新徽州”,還要求“站民眾立場,作民眾喉舌”。

民國時期《徽州日報》對開4版,發行初始,以報道徽州地方性新聞為主,并刊登相關商業行情、啟事廣告,還設有知識小品、文藝生活副刊等欄目,貼近生活,貼近百姓,得到了社會各方的認可與贊賞。翻閱民國時期創刊之初的《徽州日報》可以發現,所報道的新聞力求新、詳、確,并廣聘通訊員,發表了大量徽州社會生活、經濟建設、振興教育、改良風氣的新聞。“‘九一八’事變之后,國難方殷,該報大作救亡圖存宣傳,著文誅伐漢奸、聲討日偽……”(《黃山市報業志》)。據畢生成老先生的長子畢曙霆回憶,他在1982年回老家長陔小住期間,就曾在祖父畢頌堯的日記中看到關于“九一八”事變后,祖父到隆阜女中去采訪學生活動的相關記錄。

民國時期《徽州日報》開辦之初,“未經三月,營業茂美”,創辦人之一的畢頌堯也是“方期日新月異”。但不久,矛盾日益顯現,“不圖團結不密,被外人馬某伺隙而入,大施離間,致基本人員互相猜忌,意見分歧。王君會川首先離去,余亦繼王君之后辭出——余家股款四百元(內:景鴻兄一百元、頌南妹丈一百元),于次年秋退股,股權讓于屯紳劉紫云(劉紫垣)先生。”

從畢頌堯的這段文字中可知,因參與創建報社的幾人不夠團結,有間隙,被馬某(應為馬民導)乘隙而入,馬民導的加入更加深了矛盾的深化,王會川首先離開了報社,緊接著畢頌堯也辭出,并于民國22年(1933年)秋,將股權轉讓給了屯溪鎮商會會長劉紫垣。

回憶起父親生前的點點滴滴,畢生成老先生說:“家父初始在《徽州日報》任編輯兼新徽印書館營業部主任,后于民國22年(1933年)離開報社。離開報社后,歙縣教育局委任他為歙縣王村小學校長,這期間,仍是報社的外聘人員,在1933年5月17日的《徽州日報》上就刊登了這樣一則啟事:‘本館啟事:本館聘請畢頌堯君為歙縣南一鎮辦事處主任。特此通告。’”

說著,畢生成老先生拿出兩張80多年前他父親當年任職的名片,一張上印有:“徽州日報編輯兼新徽印書館營業部主任 畢頌堯 別署驚楓安徽歙縣”;另一張上印有:“歙縣水南公立第一高級小學校校長 歙縣縣立第二初級小學校校長 畢華封 頌堯安徽歙縣”。

畢生成老先生說:“1947年我在歙縣王村小學讀書時,寒暑假在長陔家中曾聽父親和畢卓君等好友聚談時說起他們當時如何集資創辦《徽州日報》的,他們開始共同集資,齊心協力辦報,自馬民導加入到報社后,先拉攏畢卓君,離間他人,造成最初創建報社的幾人相互間產生了矛盾,最終有的退股有的辭出,而最后,畢卓君也被馬民導所排擠……”

畢頌堯為民國時期《徽州日報》的創始人之一,在畢生成老先生對父親畢頌堯的點滴追憶與畢頌堯寫于上世紀40年代的自傳《述與后人知》中得到了印證,這也為民國時期《徽州日報》的創辦增添了可貴的史料。

(圖片由畢生成提供)

編輯:文潮